Gli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria del premio, hanno segnalato cinquantasette libri di narrativa in lingua italiana pubblicati tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio di quest’anno.

Spetta ora al Comitato del premio – composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – scegliere i 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2019, sia tenendo conto delle proposte degli Amici, sia sulla base di valutazioni proprie, che potranno eventualmente integrare la lista iniziale.

I 12 libri candidati saranno annunciati domenica 17 marzo alle ore 12.30, in una conferenza stampa che avrà luogo a Roma, nella Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica, durante Libri come. Festa de Libro e della Lettura.

Interverranno Giuseppe D’Avino, Presidente di Strega Alberti Benevento, Valeria Della Valle, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Bellonci, Melania G. Mazzucco, Presidente del Comitato direttivo del Premio Strega, Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci. Coordinerà l’incontro Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci.

L’immagine che accompagnerà la LXXIII edizione del Premio Strega è stata realizzata da Alessandro Baronciani, che si è ispirato all’illustrazione della storica urna di voto dipinta da Mino Maccari,

riprendendone anche lo slogan: “Se la Strega ha una scopa, la

Letteratura deve avere uno scopo.” La scopriremo insieme il 17 marzo a Libri come.

Ecco l’elenco dei cinquantasette libri proposti:

Carmine Abate, Le rughe del sorriso, Mondadori – proposto da Antonio Pennacchi;

«Romanzo d’amore e di migrazioni, Le rughe del sorriso di Carmine Abate è

la tormentata storia di una ragazza somala, costretta ad abbandonare il

suo paese dalla violenza interna che lo devasta; tra mille peripezie

attraverserà l’Africa ed il Mediterraneo per approdare infine, non tanto

tranquillamente, in Italia. È un libro non soltanto bello, ma

assolutamente necessario in questa fase per ricordare al nostro, di

Paese, le sue dirette responsabilità coloniali e postcoloniali nelle

lacerazioni esplose così drammaticamente in questi anni in Somalia e

larga parte dell’Africa tutta.»

Emanuela E. Abbadessa, È da lì che viene la luce, Piemme – proposto da Rosellina Archinto;

«Il romanzo è sostenuto ,per così dire, da una scrittura “febbrile”.

Molta Sicilia, selvaggia, piena di sole, grondante di miti. Personaggi

tra Verga e Brancati. Alla figura del Barone (in realtà il fotografo Von

Gloden), ai suoi sentimenti delicati e rarefatti, fanno da contrasto

l’energia selvatica di Agata, i rossori di Sebastiano, il non detto di

Elena Amato (straordinaria figura femminile). Il rapporto quasi

simmetrico tra quest’ultima e il Barone è una storia nella storia. Il

fascismo descritto in tutte le sue anime contraddittorie (Alfio e

Alfredo Romano) fa da sfondo temporale, ed è ancora un’eco lontana. La

non dichiarata omosessualità del Barone, tiene insieme tutte queste

vite, le avvolge con delicatezza febbrile. Su tutto domina la magia

della fotografia: Fermo! quasi un grido.

Il cupio dissolvi finale, diventa quasi una liberazione. Un romanzo in qualche modo corale, musicale ma con il contrappunto di una tragedia i cui protagonisti si avviano al proprio destino ognuno per un percorso personale. L’unico, forse ,preservato Salvatore Caruso. La scrittura è, per così dire, ora densa, ora si stempera in descrizioni che sanno trasmetterci i profumi, le sensazioni più rarefatte della Sicilia.»

Il cupio dissolvi finale, diventa quasi una liberazione. Un romanzo in qualche modo corale, musicale ma con il contrappunto di una tragedia i cui protagonisti si avviano al proprio destino ognuno per un percorso personale. L’unico, forse ,preservato Salvatore Caruso. La scrittura è, per così dire, ora densa, ora si stempera in descrizioni che sanno trasmetterci i profumi, le sensazioni più rarefatte della Sicilia.»

Valerio Aiolli, Nero ananas, Voland – proposto da Luca Formenton;

«Nero Ananas di Valerio Aiolli ricostruisce gli eventi drammatici

che hanno segnato la storia d’Italia nei cinque anni che vanno dalla

strage di piazza Fontana del12 dicembre 1969 alla strage della Questura

di Milano del 17 maggio 1973, ricostruendone i fatti attraverso un

racconto polifonico e orizzontale, e un ritmo cronologico che accompagna

il lettore, giorno per giorno, mese per mese, allo straziante epilogo

di via Fatebenefratelli. Verosimiglianza e realtà si confondono in

quest’opera, che ha il merito di essere riuscita in un’impresa senza

dubbio difficile: restituire quel periodo della nostra coscienza

culturale e storica senza cedere alla pura mediazione della cronaca, ma

mettendo in scena una narrazione corale, universale – a volte

intimamente vertiginosa –, e capace di raccogliere in queste pagine una

moltitudine policroma di voci, spesso antagoniste tra loro. Storie e

ricordi dal colore familiare si mescolano infatti, in Ananas nero,

a quelle di personaggi, come il Dottore, Falstaff, Zio Otto, il Samurai

e il Pio, dietro ai quali si possono facilmente riconoscere i

protagonisti di quegli anni – senza mai però risultare specchi di se

stessi, ma incarnando profondamente lo spirito, contraddittorio ed

elusivo, del loro tempo. Così, accanto a estremisti di destra che si

incontrano e tramano di nascosto, anarchici in cerca di riscatto e

agenti dei servizi segreti che osservano tutto nell’ombra, compaiono

vite quotidiane, famiglie che si riuniscono intorno alla tv per capire

cosa stia succedendo, parenti scomparsi e storie di amore e di odio

consumate nell’intimità di biografie minori. Per farlo, Aiolli si affida

a una scala di colori stilistica di assoluta qualità, che permette

all’autore di muoversi tra i differenti timbri espressivi cogliendone i

particolari e le sfumature, pur mantenendo nell’insieme una tonalità

letteraria ordinata e coerente. Più del regesto storico (che ad ogni

modo viene accolto tra le righe e meticolosamente affrontato nella

sezione che chiude il volume, Futuro anteriore), ciò che

interessa ad Aiolli è il gesto invisibile, l’incontro nascosto, il

combattimento interiore di chi ha vissuto sulla propria pelle i fatti

drammatici, e l’esplosione sentimentale che ha fatto da eco a quella

degli ordigni terroristici. Fin dalle prime pagine, è sempre presente la

sensazione che il rumore cieco della bomba in piazza Fontana abbia

causato molti più danni di quanti, già tragicamente ingenti, la scena

poteva restituire: ha sgretolato l’innocenza di un paese, ha aperto una

voragine nelle coscienze di cui è impossibile valutare la profondità e

l’estensione, e segnato senza possibilità di ritorno gli anni a venire,

quelli della “strategia della tensione”. Uno dei principali meriti di

Aiolli, in questa suo romanzo, è allora quello di aver riportato a galla

non solo il ricordo o la memoria delle tragedie, ma il fiato, le

parole, il dolore, gli epitaffi di coloro che, protagonisti, vittime o

semplicemente lontani spettatori, hanno vissuto sul limitare di quel

precipizio, grigio e nebbioso, chiamato Italia.»

Emanuele Altissimo, Luce rubata al giorno, Bompiani – proposto da Roberto Ippolito;

«Le parole sono quelle giuste, non una di più. Le frasi sono pulite, ma

idonee per trasmettere una forte intensità emotiva. La scrittura di

Emanuele Altissimo, contemporaneamente agile e sostanziosa, fa scivolare

il lettore tra il dolore e la follia, tra la capacità di affrontare la

vita e l’incapacità dei protagonisti di “Luce rubata al giorno” di darle

un senso. Il punto di partenza della sofferenza e quindi del racconto è

subito chiaro: il doppio lutto di due fratelli di 13 e 21 anni, che

hanno perso il padre e la madre in un incidente stradale e vivono con il

nonno. Eppure non si sa mai cosa sta per accadere ovvero dove l’autore

sta portando. Né ci si accorge che dietro la storia c’è l’autore, che

firma la sua opera prima rivelatrice di un talento narrativo senza

dubbio meritevole.»

Gianluca Barbera, Magellano, Castelvecchi Editore – proposto da Arnaldo Colasanti;

«Magellano di Gianluca Barbera è una vera sorpresa nel panorama

della letteratura italiana contemporanea. Nelle forme apparenti del

romanzo storico, è di fatto un libro incessante di avventure e di

scoperte, con un gusto libero per il romanzesco e una intensità

narrativa che, a tratti, ha dello strabiliante. I dati storici che

innervano il testo costruiscono i personaggi, gli ambienti, le

psicologie in gioco. Le pagine si arricchiscono di un’orchestrazione

ritmica da grande epos: il genere del “romanzo storico” resta un’ombra

tra le quinte, mentre la forza del racconto conquista la bellezza

immemorabile di alcuni personaggi, in primis il protagonista. La

maggiore virtù di Barbera è rendere la storia un caleidoscopio di

emozioni, usando una scrittura scaltra e veloce, senza cedere nulla alla

digressione.»

Federico Bonadonna, Hostia, Round Robin – proposto da Maria Rosa Cutrufelli;

«Il romanzo di Federico Bonadonna, Hostia, racconta una Roma

nascosta e spesso sconosciuta agli stessi romani, la sua periferia bella

nonostante il degrado, la sua umanità sofferente. Lo fa con accenti a

volte pasoliniani e usando in molte pagine un dialetto rude e colorito,

mai però di maniera. Al centro del racconto c’è una bambina con la sua

infanzia difficile, descritta con delicato realismo e profonda empatia.

La conosciamo a poco a poco, soprattutto attraverso le parole dello

psicologo che la cura. E che a sua volta ha bisogno di cure… Il romanzo

di Bonadonna ruota attorno a storie di famiglie complicate, storie che

s’intrecciano e si rispecchiano l’una nell’altra, pur mantenendo la loro

diversità. Ci sono misteri, in queste storie. C’è un tocco di “noir”

che prende il lettore o la lettrice: cosa c’è dietro il comportamento

aggressivo della bambina? E cosa c’entra la politica con questa creatura

infelice e marginale? Interrogativi che tengono con il fiato sospeso.

Ma il vero fascino del romanzo sta nella descrizione della sofferenza

intima dei personaggi, nell’analisi dei loro impulsi, nel racconto del

loro modo di vivere e della società che li accoglie o li rifiuta. Un

romanzo psicologico e al tempo stesso sociale.»

Raffaele Bussi, Ulisse e il cappellaio cieco, Armando Editore – proposto da Antonio Augenti;

«Ulisse, dopo il ritorno a Itaca, per sfuggire a quella che oramai è

diventata una vita piatta e priva di stimoli che lo portino a nuove

conoscenze, accetta l’invito, se non l’ordine, dell’Olimpo di rimettersi

in mare per una nuova avventura. La missione riguarda la ricerca delle

cause che da decenni affliggono le terre del Vecchio Continente.

Minerva, corsa in aiuto del suo protetto, per assicurare buon esito

all’impresa, gli affida quale compagno di viaggio, un tale Varoufakis,

venditore di cappelli, con l’emporio sul porto di Itaca. Cieco dalla

nascita, il vecchio magicamente riacquista la vista grazie ad un

berretto frigio che, indossato, gli consente non solo di leggere eventi

del passato, ma di scontare anche il futuro, potendo contare del dono

visionario dei profeti. Per portare a termine la ricerca, il re di Itaca

deve sciogliere un enigma iniziale: l’approdo a tre città nuove.

Neapolis sarà la prima, Cartagine la seconda, mentre l’indizio per

scoprire la terza lo suggerisce Didone. Una narrazione surreale, dove

Ulisse e il cappellaio incrociano personaggi dell’antichità, mentre

riscoprono mali della contemporaneità, dalle migrazioni incontrollate

con la perdita di vite umane nel Mediterraneo a causa delle guerre

ancora in atto, a terreni ridotti a sversatoi immondi d’ogni sorta di

putridume, fino al Grande mare, specchio d’acqua non più capace di

riflettere trasparenze. Il terzo approdo è al di là delle colonne

d’Ercole, suggerisce Didone su indicazioni del suo ammiragliato, una

nuova terra dove ricercare la terza e ultima città nuova, non “la città

promessa”, come suggerisce Varoufakis, “ma l’ignoto”. Ne risulta una

scenografia surreale che richiama magistralmente la moderna

cinematografia, nella quale spuntano persuasivi elementi che immettono

la straordinaria novità del romanzo nella realtà dell’attuale divenire

civile. Una narrazione intrigante e suggestiva che invita il lettore a

riflettere sulla contemporaneità.»

Giulia Caminito, Un giorno verrà, Bompiani – proposto da Gioacchino De Chirico;

«Un giorno verrà racconta di un piccolo paese, di una famiglia,

di alcune persone che si dibattono tra l’ingiustizia della loro

esistenza e la voglia di riscatto. Per costruire il contesto, l’autrice

sceglie una via non facile. Decide di posare lo sguardo su un numero non

indifferente di personaggi, sulle diverse attività lavorative, sulle differenti dimore del paese. Vi troviamo il panificatore, i contadini, i ciabattini, gli

animali, le case dei ricchi e quelle dei poveri. Troviamo i bordelli e i

posti di polizia, troviamo le chiese, i cimiteri e i conventi. Troviamo

inoltre la natura, come era logico che fosse in quei luoghi ricchi ma abitati da poveri, in un periodo in cui il possesso della terra era ancora elemento di esercizio del potere. Tre figure attraversano quei luoghi e entrano in relazione con i personaggi. Sono Lupo, Nella e Nicola. Lupo, bambino nudo e sporco che appena nato piangeva

sempre. Nicola, poca energia, bambino silenzioso quasi trasparente,

ragazzo di mollica. Nella, giovane bellezza rinascimentale, schietta,

morbida, dalla voce sgraziata e dialettale. Tre fanciulli, tre

adolescenti, tre esseri umani adulti. La vita di tutti si muove intorno a

due “monumenti” due “fari” e punti di riferimento, immobili nella loro

solennità eppure così capaci di azione. Sono Giuseppe, anziano anarchico

rispettato e ascoltato non solo dai Ceresa, la propria famiglia in cui

è nonno, e suor Clara, una donna nera, a dispetto del nome, misteriosa,

forte di carattere, fino a trovare seguito nella sua disobbedienza alla

gerarchia ecclesiastica e autorevole fino a essere capace di guidare

molto più di un convento ma, per certi aspetti, un intero paese. La capacità di

Giulia Caminito è nel sapersi muovere seguendo sempre un filo chiaro:

quello che divide i giusti dagli ingiusti, i poveri dai ricchi, i

diseredati dai padroni, gli sfruttati dagli sfruttatori, il potere

maschile dalla vita delle donne. Tutti devo lottare, chi per

sopravvivere, chi per emanciparsi , chi perché vuole un futuro migliore e

sogna un mondo più giusto. Queste anime dolenti e combattenti incontrano

la Storia: i moti della Settimana Rossa, l’avvento del Socialismo, la

Prima Guerra Mondiale, l’epidemia dell’influenza spagnola fino agli anni

bui del Fascismo. Ma i legami tra gli esseri umani sono quelli che

concludono questa narrazione in pagine spesso commoventi che oltre al

senso della storia ci restituiscono il senso profondo della vita.»

Giulio Cavalli, Carnaio, Fandango Libri – proposto da Concita De Gregorio;

«Giulio Cavalli in Carnaio racconta la storia di un piccolo paese

affacciato sul mare, DF, dove d’un tratto cominciano a essere sputati

dalle onde corpi senza vita di uomini tutti uguali. Come dice Giovanni

Ventimiglia, il pescatore che per primo si imbatte in uno di loro: «Se

galleggi, sei morto o sei una cosa, nel mare». Nessuno sa da dove

vengano, i cadaveri che arrivano a DF (Distretto Federale, potreste

pensare se conoscete l’America Latina). Nessuno in realtà ha intenzione

di scoprirlo: vorrebbero solo che sparissero, che ritornassero a

inabissarsi lasciando intonse le loro strade e le loro vite. Questo fino

al giorno in cui un’onda di carne e vestiti non intasa le vie,

sorprende le persone a passeggio e le travolge: il problema dei cadaveri

richiede ora un intervento. Ci vuole un’idea, una soluzione. Eccola: i

corpi da persone diventano cose e le cose possono essere trattate come

oggetti. A DF tutto cambia, i cadaveri da problema si trasformano in

materia prima, l’economia: della città si converte e si indirizza a

trarre profitto da quello che hanno da offrire: la carne e la pelle. In

un mondo distopico, immaginario eppure più vero del reale il libro di

Giulio Cavalli racconta il nostro paese. Una denuncia letteraria scritta

magistralmente, un ritratto inclemente del mondo che stiamo costruendo:

il racconto di una comunità che si organizza per far fruttare la

sventura, il termometro sociale e politico del tempo che viviamo.

Potremmo diventare, siamo già diventati DF: il paese chiuso, appestato,

impenetrabile dove gli abitanti si arricchiscono e blindano il segreto

inconfessabile della loro ricchezza mentre sono, nel tripudio del

cinismo, destinati all’estinzione. «Ai soccorsi, arrivati con poca

voglia di soccorrere, DF si presentò come una palla di vetro con neve,

quelle dei mercatini dove gli ambulanti portano guanti tagliati sulle

dita. Le palle di vetro provocano la felicità più meravigliosa e più

breve che si possa provare in natura, il tempo di uno scrollo, i più

resistenti ne fanno due, e poi finiscono nel comò per almeno tutta una

generazione, vengono ritrovate quando sono morti da un pezzo sia gli

acquirenti che gli ambulanti e un bambino la scrolla di nuovo, una

volta, massimo due. DF era cosi. Senza scrollo. Con le mosche al posto

della neve.»

Cristiano Cavina, Ottanta rose mezz’ora, Marcos y Marcos – proposto da Franco Buffoni;

«Ben scritto e magistralmente articolato in 42 brevi capitoli, il

romanzo sviluppa una tematica amorosa moderna e intrigante, avvalendosi

di una serie di piccoli colpi di scena e rovesciamenti di prospettiva,

che ne rendono particolarmente avvincente la lettura.»

Paola Cereda, Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore – proposto da Elisabetta Mondello;

«Quella metà di noi è un romanzo intenso e coinvolgente,

ambientato nella Torino dei nostri giorni, in cui si muovono una folla

di personaggi a cui Paola Cereda affida il compito di narrare le

contraddizioni e le difficoltà della condizione contemporanea. La storia

centrale è quella di Matilda, una maestra in pensione, che per ripagare

un debito ricomincia a lavorare prendendosi cura di un anziano. Tutti e

tutto la condizionano: le passate esperienze, i familiari, la

situazione lavorativa. Lo spostarsi dalla periferia al centro di Torino,

la nuova solitudine e le inedite complicità. Il romanzo, sostenuto da

una lingua precisa ed essenziale, pagina dopo pagina diviene la

narrazione della condizione liminare che, in alcune fasi della vita,

tutti dobbiamo affrontare e interroga il lettore sulla possibilità di

non restare sulla soglia ma di diventare capace di immaginare, scegliere

e progettare il futuro.»

Paolo Ciampi, L’ambasciatore delle foreste, Arkadia editore – proposto da Antonio Riccardi;

«Nelle pagine di questo romanzo si ritrovano i temi più importanti della

nostra esistenza: l’amore per la natura, il bisogno di ricercare se

stessi, la capacità di intuire che il rapporto tra gli uomini deve

essere ricondotto su un piano meno alienante. L’ambasciatore delle foreste è un romanzo particolare, una sorta di biografia ante litteram,

che ripercorre le vicende di George Perkins Marsh, il padre

dell’ecologia moderna, poco conosciuto dalle nostre parti e notissimo

negli Stati Uniti, dove è considerato il “mentore” dei parchi nazionali,

soprattutto quello di Yellowstone. Grazie alla sua storia ci viene

regalata una visione nuova e sopraffina del problema ambientale, già

elaborato da un uomo vissuto in pieno XIX secolo, così lungimirante da

comprendere che solo il rispetto per la natura può permettere alla

civiltà di progredire con armonia. Dalle foreste del New England a

quelle dell’Appennino, dai deserti dell’Africa ai ghiacciai

dell’Islanda, il percorso di George Perkins Marsh, conduce il lettore

nell’intimo del rapporto con tutto ciò che la natura ha creato e messo a

disposizione degli uomini, affinché sia preservata e consegnata ai

posteri. Nelle pagine di Paolo Ciampi si percorre una vicenda umana di

grandissimo spessore, in cui il protagonista muove i suoi passi alla

ricerca di una sintesi tra progresso tecnologico e rispetto

dell’ambiente. Un romanzo che, pur calato nell’Ottocento, è attualissimo

e pone problemi e domande cui ancora oggi si stenta a dare adeguate

risposte.»

Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori – proposto da Giorgio Ficara;

«Fondato su minuziosi studi d’archivio e sostenuto da una verve

narrativa personalissima, il lavoro di Benedetta Cibrario ci mostra un

punto di vista non convenzionale sul Risorgimento: Anne Bacon, inglese

malinconica e operosa in un piccolo Piemonte aristocratico, è un

personaggio originale in grado di registrare e testimoniare, giorno dopo

giorno, ogni impulso di una straordinaria evoluzione storica nel cuore

stesso di un mondo arcaico i cui segreti non risultano tuttavia, per

nessun aspetto, meno preziosi.»

Stefano Corbetta, sonno bianco, Edizioni HACCA – proposto da Ilaria Catastini;

«Il romanzo narra la storia di due gemelle, Emma e Bianca e della loro

famiglia, annientata dall’incidente che rinchiude Bianca per anni in un

sonno “bianco”, per l’appunto, il colore asettico dell’ospedale e quello

lattiginoso della nebbia che avvolge chi è intrappolato in uno stato

vegetativo. Emma, rimasta zoppa in quell’incidente, porta su di sé il

senso di colpa per quanto è accaduto alla sorella, reso ancora più grave

dalla silenziosa accusa che la madre non è capace di nascondere, né a

lei, né al marito e neanche a se stessa. Una madre mutilata

interiormente, che non riesce ad uscire dal quel vuoto che il dolore le

ha scavato dentro; un personaggio che l’autore disegna in modo genuino,

riuscendo a suscitare comprensione e perdono. Il padre fatica a tenere

insieme l’equilibrio familiare, scandito dalle visite in ospedale, nel

silenzio di una comunicazione impossibile; resiste al dilaniarsi del

rapporto con la moglie e si sforza di rappresentare un’ancora per Emma,

di cui percepisce la sofferenza, sempre più chiusa, sempre più estranea

all’ambiente famigliare. Una figura, quella del padre, delineata in modo

delicato, tenero ed efficace. Emma, privata della sua adolescenza, vive

costretta in un ruolo di controfigura del “fantasma” della sorella, che

cerca di imitare nella passione per il teatro, combattendo contro il

suo senso di inferiorità, schiacciata da quella ingombrante

assenza-presenza. In questo senso Corbetta affronta il tema del “doppio”

in modo efficace e originale. Tuttavia Emma è una ragazza tenace e

determinata, vitale (e qui l’autore riesce a restituire un personaggio

commovente), che trova nel teatro e nella musica il luogo dove

ascoltarsi e riconoscersi. L’elemento di novità del libro è però dato

dalla scoperta della possibilità che Bianca abbia una coscienza

“vigile”, dunque che possa sentire, percepire qualcosa dell’ambiente che

la circonda. Una condizione che la scienza sta realmente indagando e

che apre un capitolo completamente nuovo nella ricerca scientifica,

rivelando come l’assenza di reazione fisica e neurologica agli stimoli

possa non significare necessariamente una mancanza totale di attività

cerebrale. Il nostro paese è oggi all’avanguardia nel campo della

ricerca della coscienza, e Corbetta mette in luce un aspetto poco noto e

sicuramente degno di attenzione. Lo svelamento progressivo dello stato

in cui versa Bianca è frutto di studio e confronto con il Nucleo Stati

Vegetativi dell’Istituto Palazzolo di Milano. Il romanzo offre quindi

uno sguardo nuovo su questo ambito, che tocca molte persone, molte

famiglie, costituendo un elemento di novità nella conoscenza. L’autore,

al secondo romanzo, si misura con una scrittura essenziale, precisa e

controllata, rarefatta, solo apparentemente semplice, uno sguardo

fotografico in cui lo spazio bianco assume precise funzioni narrative e

dove il silenzio chiama il lettore a riempire gli interstizi della

storia. Il libro sta riscuotendo molti consensi, sia dalla critica che

dai lettori.»

Mauro Corona, Nel muro, Mondadori – proposto da Aldo Cazzullo;

«Propongo di candidare al Premio Strega 2019 il romanzo di Mauro Corona Nel muro

(Mondadori). Perché, nonostante i tentativi – cui lui talora collabora

volentieri – di trasformare Mauro Corona in macchietta, questo libro

conferma che aveva ragione Claudio Magris, che già vent’anni fa disse di

lui: «È nato uno scrittore vero.»

Alessandra Cotoloni, Il diario di pietra, Edizioni Il Papavero – proposto da Piero Mastroberardino;

«Si tratta di un romanzo storico dalle venature socio-antropologiche.

Protagonista è Fernando Nannetti, che incise la sua storia su 180 metri

lineari di muro nel corso della sua permanenza nel manicomio di

Volterra. Il racconto è anche romanzo dell’anima: la scrittrice mostra

l’uomo oltre le apparenze, al di là di etichette e della stessa

malattia. A parlare è quel muro, che trasuda le intime sofferenze di

persone escluse dalle proprie comunità familiari e sociali, nonché le

violenze a cui i pazienti spesso erano sottoposti, torture che li

tramutavano in fantasmi. La narrazione è guidata dal messaggio

principale di cui il protagonista è esclusivo depositario: la sequenza

delle comunicazioni trasmessegli da alieni che, dopo averlo nominato

“colonnello astrale”, complice la colonna vertebrale che fungeva da tubo

catodico, gli trasferivano eleggendolo a vettore connettivo di mondi

lontani. Il dibattito si apre proprio laddove la storia del Nannetti

apparentemente si conclude: quarant’anni dopo la legge Basaglia, ancora

siamo alla ricerca di una soluzione ad un problema tuttora vivo nelle

nostre comunità.»

Vittorio Cotronei, Passato remoto, MdS Editore – proposto da Paolo Ferruzzi;

«Conoscevo questo autore grazie al suo romanzo precedente Andalù

di cui avevo scritto la postfazione apprezzandone le intuizioni e la

descrizione con leggerezza quasi “kunderiana” di una cittadina

rivierasca ormai spoglia dei fuochi d’artificio estivi. In Passato remoto

c’è una maggiore consapevolezza; una trama densa ben congegnata e una

importante maturazione stilistica. Come l’opera precedente, anche Passato remoto

sfugge a una stretta collocazione di genere raggiungendo un felice

equilibrio fra l’affresco sociale di una provincia e di chi la abita

raccontati con rapide e vivide pennellate e una matrice di stampo

giallistico sospesa fra suggestioni di fantascienza e un affascinante

viaggio nei meandri della misteriosa civiltà etrusca. Una storia che si

snoda in tanti cunicoli aprendo via via la vista su camere segrete che

offrono al lettore un punto di vista ogni volta diverso su una vicenda

che rivela uno dopo l’altro i suoi molti segreti come un antico sepolcro

per la prima volta violato.»

Roberto Cotroneo, Niente di personale, La nave di Teseo – proposto da Dacia Maraini;

«Niente di personale di Roberto Cotroneo è romanzo intenso e

risoluto, scritto in un italiano nitido ed elegante e con una struttura

narrativa ostinatamente fuori dalle regole, che prova a dare risposte

allo smarrimento che stiamo vivendo. Il romanzo racconta storie

personali e di povertà che risalgono fino agli inizi del Novecento,

accompagnato da una riflessione su quello che eravamo e poi non siamo

più riusciti a essere.»

Mauro Covacich, Di chi è questo cuore, La nave di Teseo – proposto da Loredana Lipperini;

«Di chi è questo cuore forza e supera i confini di quella che

oggi chiamiamo autofiction iscrivendosi in un progetto artistico che

Covacich persegue da anni, e si pone anzi come culmine della sua intera

opera. La scoperta da parte dell’io narrante di una lieve anomalia

cardiaca è il punto di partenza per un’esplorazione lucida e inquieta,

che può soffermarsi a scrutare il mondo degli affetti e sollevarsi a

guardare lontano, verso le piccole e grandi indifferenze del nostro

presente. È uno sguardo che si rivolge ai molti ultimi delle città (i

senzatetto e i lavavetri che abitano Roma, dove i condomini possono

decretare la mutilazione degli alberi per decoro, ma ignorano le vite

piccole che si muovono nelle strade e negli argini del fiume), e che

insieme guarda alla mutazione che il tempo impone ai corpi e allo stare

nel mondo. È uno sguardo che legge, nettamente e con passione,

soprattutto i cambiamenti dei corpi femminili, che si votano a un’ascesi

che li scolpisce e smaterializza o ritrovano entusiasmi di ragazza pur

nella vecchiaia (e le donne appaiono qui anche come flatus vocis, attraverso le parole di Anne Frank e di Etty Hillesum). Per linguaggio, stile, profondità e innovazione formale, Di chi è questo cuore si pone tra le prove più alte nel panorama letterario contemporaneo.»

Irene Di Caccamo, Dio nella macchina da scrivere, La nave di Teseo – proposto da Paolo Di Paolo;

«Una grande poetessa americana, Anne Sexton, la sua vita turbolenta,

«furiosa, erotica, caotica e libera», è raccontata nelle pagine di Dio nella macchina da scrivere

con l’azzardo della prima persona. Non è una biografia romanzata; è un

diario immaginato e costruito per “evocazione”: Irene Di Caccamo

reinventa la voce di Anne Sexton, nel senso proprio che la riporta in

luce, la rende ancora udibile. E proprio perché intemperante, indomita,

poeticissima questa voce rifiuta ogni cliché, non si lascia ingabbiare

dagli stereotipi. Si muove liberamente, vibra, si accende, asseconda i

balzi in alto e in basso dell’umore, traduce visioni, allucinazioni,

ricordi. Irene Di Caccamo, con questo romanzo, porta il lettore in quel

paesaggio psichico affascinante, misterioso – carico di sogni, di

incubi, di desideri – che sta dietro alla creazione artistica. È un

paesaggio che di solito ci è dato solo intuire, supporre, immaginare:

qui lo esploriamo. Ed è stupefacente. Anche doloroso, perché

insostenibile per chi lo abita ogni giorno. Le immagini ambigue, i

simboli sinistri, le ossessioni, i lampi ironici e spiazzanti della

poesia singolare e intensissima di Anne Sexton, morta suicida nel 1974,

sono come rivelati e tradotti in racconto da questo coraggioso romanzo

di voci.»

Francesca Diotallevi, Dai tuoi occhi solamente, Neri Pozza – proposto da Gianfranco De Bosio;

«Nel romanzo Dai tuoi occhi solamente l’autrice, prendendo spunto

da un personaggio realmente esistito, ne rielabora la vicenda; ne

riscrive la storia sia relativa al vissuto personale della protagonista,

sia al contesto della New York degli anni Cinquanta. Questo romanzo,

opera di finzione è dal punto di vista narrativo coinvolgente.»

Antonio Dikele Distefano, Non ho mai avuto la mia età, Mondadori – proposto da Simonetta Bitasi;

«Senza dubbio Antonio Dikele Distefano è uno scrittore, un talento naturale che in Non ho mai avuto la mia età

mostra grande maturità stilistica e la capacità di misurarsi con un

romanzo dalla struttura tradizionale. Grazie soprattutto a una scrittura

densa ed efficace che non rinnega la frammentarietà e le frasi ad

effetto delle opere precedenti, ma riesce a metterle al servizio di un

respiro narrativo coerente, evitando così di perdere l’intensità e la

forza poetica che caratterizzano l’autore. Non ho mai avuto la mia età

è un romanzo necessario perché è la voce di una generazione non solo

inascoltata ma del tutto incompresa, gravata di doveri ma privata dei

diritti, una generazione di italiani che amano il nostro paese ma dal

quale si sentono sempre respinti: «Avrei voluto andare via dall’Italia,

via fa questa strana casa dove sono nato e cresciuto e che mi ha sempre

chiesto dove vivessi e da dove fossi venuto». Antonio Dikele Distefano

li rappresenta con una voce intensa e potente, che non induce mai nel

pietismo ma fotografa con una veridicità spietata la loro e la nostra

realtà. Il talento di Antonio Dikele Distefano inoltre ci conforta sul

futuro della narrativa italiana e sulla sua capacità di saper raccontare

il nostro paese.»

Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo – proposto da Furio Colombo;

«Il romanzo merita attenzione per tre aspetti del tutto insoliti (oltre

all’insolito percorso biografico e di lavoro dell’autrice, che è e non è

una straniera). Il primo aspetto è certamente il linguaggio. Riflette

in modo curioso (sorprendente ) una vita, in modo più efficace di un

sequenza di notizie. È un linguaggio lontano-vicino, familiare ed

estraneo, molto bello e senza alcuna preziosità o deliberata ricerca di

stile. Una seconda ragione è la storia, che appartiene, allo stesso

tempo, al genere “familiare” ma anche a una sequenza di avventure con

scarti sorprendenti rispetto all’attesa abilmente creata. Ovvero si

carica e si libera della memoria personale e familiare, spingendo

continuamente il lettore a rifare la mappa del mondo e del tempo che sta

percorrendo. Infine merita attenzione il talento espressivo (che non è

il linguaggio, ma la costruzione del racconto) che rende La Straniera non una raccolta di memorie, ma il punto in cui nasce (anche, ma non solo da ciò che è accaduto) una storia nuova.»

Marinella Gargiulo, Il diario di Antossia, Guida editori – proposto da Marcello Rotili;

«Marinella Gargiulo, scrittrice con una solida formazione storica ed una

lunga esperienza nella didattica di genere, è l’autrice di un

avvincente romanzo su Antonia (Antossia) Kwiatkowski Bakunin, vedova,

dal giugno 1876, del celebre rivoluzionario russo, principe Mikhail

Bakunin, e dal febbraio 1879 moglie dell’avvocato napoletano Carlo

Gambuzzi, padre naturale dei suoi primi tre figli e padre legale

dell’ultima, nata dopo il matrimonio. Scritto nella forma di un diario

che copre il periodo dall’estate del 1865 all’aprile 1887, l’ultima

stagione della vita di Antossia che scomparve il successivo 2 giugno,

l’avvincente racconto muove dall’incontro in Siberia, ove viveva la sua

famiglia (il padre era un nobile polacco della Russia Bianca, esule),

con il grande rivoluzionario quarantatreenne, deportato a vita in quella

sperduta regione dell’impero zarista dopo lunghi e tormentati periodi

di carcerazione. Dal momento in cui Bakunin incominciò a frequentare la

casa della sedicenne Antossia, l’Autrice tesse la trama

dell’innamoramento e del matrimonio, celebrato nel 1858 nella

Chiesa della Resurrezione di Tomsk in Siberia, e attraverso alcuni

densi capitoli iniziali che inquadrano la biografia familiare del

rivoluzionario-marito, i primi felici anni di matrimonio in Siberia, la

fuga di Mikhail a Londra, il ricongiungimento con la moglie a Stoccolma e

infine l’arrivo in Italia, risale dall’estate del 1865 al 1887,

seguendo le tappe fondamentali di una vicenda umana e politica sofferta,

che si svolge fra l’Italia e la Svizzera e per Antossia e i suoi figli

anche in Siberia per un paio d’anni. Non furono solo le difficoltà

economiche e le privazioni a condizionare la vita della famiglia, ma

anche e soprattutto l’isolamento morale di Antossia rispetto all’area di

riferimento sociale e intellettuale del marito. Del resto se le

biografie di Bakunin rimproverano ad Antossia la sua relazione con il

coetaneo Carlo Gambuzzi, tacendo sull’impotenza sessuale del marito,

dagli archivi sono emersi documenti chiarificatori, come la lettera del

16 dicembre 1869 di Bakunin a Ogareff: un racconto-confessione di un

mariage blanc e della sua accettazione della famiglia allargata, testimonianza

inequivocabile della consapevolezza e della complicità da parte del

rivoluzionario, dettata peraltro non solo dalla necessità ma soprattutto

dall’affetto per la moglie e i figli nati da Gambuzzi e dal suo grande

bisogno del calore e della

serenità che solo la famiglia poteva dargli. Nel racconto che l’Autrice

abilmente intreccia con la storia sociale e ideologica di un trentennio,

dal 1857 al 1887, segnato dalle passioni e dalle sconfitte

rivoluzionarie in Europa e in Russia, dai moti risorgimentali e dalla

nascita dello stato unitario nella Penisola, dalle devastanti epidemie

di colera a Napoli nel 1865 e nell’84, la scrittura e la voce della

protagonista Antossia sono in realtà quelle di Marinella Gargiulo: in un

credibile e ben costruito gioco letterario di rimandi, la Gargiulo

esprime un sentire femminile contro i pregiudizi di genere comune ad

Antossia, a lei stessa e a tutte le donne desiderose di riscatto che

possono, per tanti versi, identificarsi nella sofferta

e umanissima vicenda della moglie di Bakunin. Nel fare ciò la Gargiulo

sembra sostanzialmente dissentire dal comportamento della peraltro

coraggiosa Marussia Bakunin, la seconda figlia di Antossia che fu

prestigiosa cattedratica nell’Università di Napoli e che rivendicò

sempre la discendenza dal grande rivoluzionario. Pur non essendo neanche

una protagonista secondaria del racconto, Marussia Bakunin che

l’Autrice ha conosciuto nella sua adolescenza attraverso le informazioni

attinte dai suoi più stretti familiari, è sostanzialmente la

controparte conformista, anche se giustificata da esigenze sociali, di

Antossia e della stessa Marinella Gargiulo che al comportamento di

quest’ultima rende giustizia postuma. Il suggestivo racconto-diario

merita, a mio modo di vedere, la massima considerazione per

l’originalità, l’efficacia narrativa e “il sentire di genere” che lo

distinguono. »

Marco Giannini, Mario e il suo doppio, Biblioteca dei Leoni – proposto da Maurizio Cucchi;

«Marco Giannini ha costruito un romanzo aperto e felicemente originale nella struttura. Mario e il suo doppio

è la storia di un architetto che registra in un diario gli eventi della

sua realtà, ampliandola però con la creazione di racconti spesso

fantasiosi. Il diario diviene un suo compagno segreto e i racconti

spaziano libere nelle situazioni più varie, un po’ (ma con toni

diversissimi) come nel De Amicis di Cuore. L’estro e la viva fantasia dell’autore si realizzano nell’equilibrio di una scrittura molto precisa ed elegante.»

Pier Paolo Giannubilo, Il risolutore, Rizzoli – proposto da Ferruccio Parazzoli;

«Per la perturbante libertà di quanto è narrato e per la forza del

racconto, il libro di Pier Paolo Giannubilo si presenta come una

sorprendente novità. L’autore chiede di seguirlo attraverso i percorsi

del protagonista dall’inaspettato cognome: Gian Ruggero Manzoni è,

infatti, il pronipote di Alessandro. Una curiosa parentela che desta

viva dissonanza con gli accadimenti che ripercorrono gli anni, appena

trascorsi, d’intensi e destabilizzanti scuotimenti. L’autore convince il

suo avventuroso personaggio a riversare il fiume delle proprie

esperienze, la sua vita di individualista che ama egualmente il rischio e

l’amore, la scena internazionale e quella di famiglia. Storie

contrastanti: i moti politici e studenteschi del ’77, gli incontri con

personaggi simbolo di quegli anni, Tondelli, Pazienza, le simpatie per

il sinistrismo di azione, i terrori della prigionia, l’entusiasmo, più

che la costrizione, a divenire risolutore di estreme situazioni, quale

informatore sotto copertura, in Libano,

e nei Balcani. Difficile trovare oggi nella narrativa italiana chi

abbia, come Pier Paolo Giannubilo, un vivificante senso anarchico della

letteratura, la libertà di trasformare la realtà in finzione e la

finzione in realtà.»

Davide Grittani, La rampicante, LiberAria Edizioni – proposto da Giulia Ciarapica;

«La rampicante di Davide Grittani non è soltanto un romanzo ma

un’autentica presa di coscienza, poiché attraversa la realtà della vita –

dura, a tratti spietata – affrontando temi di grande interesse

collettivo. Uno su tutti, il trapianto degli organi: inteso e vissuto

non come fatto scientifico, ma come trasferimento di un insieme di

sentimenti, e relative conseguenze, da una persona ad un’altra (è tra i

pochissimi libri ad essersi occupati di questo, dal dopoguerra ad oggi).

Nel trattare un argomento così scomodo e così delicato, Grittani prende

posizione ma, al contempo e con coraggio, lascia agli interpreti de La rampicante ogni possibile riflessione sulla convivenza tra etica e necessità, tra destino e fede. La rampicante

è ispirato a una storia vera e, probabilmente anche per questo, in

tutto il romanzo si avverte in modo netto una continua ricerca di verità

e fors’anche di giustizia. C’è poi un’altra questione di fondamentale

importanza all’interno del romanzo, che ruota attorno al concetto di

genitorialità. Cos’è una famiglia? Che luogo è, o diventa, se viene

vista attraverso gli occhi di un bambino adottato? Il territorio minato

dell’infanzia e del rapporto padri-madri-figli, ieri come oggi, viene

discusso da Davide Grittani con grande empatia ma soprattutto con

estrema lucidità.»

Sandro Gros-Pietro, Fratello cattivo, Neos Edizioni – proposto da Corrado Calabrò;

«In tempi in cui il fanatismo religioso giustifica nella coscienza degli autori i più efferati delitti col miraggio dell’al di là, rischiamo di dimenticarci di un altro dio immanente alla nostra società: il dio denaro. E’ lui, il dio Mammona, il vero dio cui obbediscono i comportamenti della maggior parte degli uomini e soprattutto degli uomini di successo. Absconditus deus,

ma non per questo meno assoluto, costantemente presente nelle

intenzioni e negli atti dei suoi ministri, che professano devotamente,

ancorché non dichiaratamente, la loro totale dedizione a quell’unico

dio; il resto è solo mascheramento della loro devozione. Il protagonista

del romanzo di Sandro Gros Pietro, Fratello cattivo, butta via

la maschera. Sostituisce risolutamente i Dieci Comandamenti con i Dieci

Fondamenti della Ricchezza, divinità della quale si autoconsacra

sacerdote e che gli fornisce un alibi per ogni misfatto, avendo come

obiettivo l’al di qua.Il protagonista di questo romanzo, la sua

storia, la sua dissimulata autoreferenzialità sono narrati da Sandro

Gros-Pietro in un modo incalzante e coinvolgente, sull’orlo della

nevrosi.»

Chiara Ingrao, Migrante per sempre, Baldini + Castoldi – proposto da Luciana Castellina;

«Negli ultimi tempi, nei più importanti festival cinematografici, si moltiplicano i film che i francesi definiscono Cinéma du réel.

Altrettanto sta accadendo anche in letteratura, dove si diffonde un

genere nuovo di narrativa, che non è puramente finzione, ma neppure

semplice cronaca. Se il libro è bello, al piacere dell’intreccio

romanzesco si aggiunge il gusto di scoprire che è una storia vera. Nei

premi letterari degli ultimi anni, è proprio questa la novità. Questa

premessa per spiegare che cos’è Migrante per sempre di Chiara

Ingrao, che si apre con i passi nella notte di un clandestino mentre

varca la frontiera di Ventimiglia: è il padre della protagonista, Lina,

di cui l’autrice ha raccolto la storia. Lina è una bambina che nasce

nella Sicilia contadina dei poverissimi anni ’50, il tempo

dell’emigrazione massiccia verso l’Europa del Nord, dove anche lei sarà

obbligata ad approdare ancora adolescente, strappata al suo paese, alla

nonna, alla scuola e a un possibile, più felice avvenire. Nella Germania

gelida e ostile si riacutizza il conflitto con una madre amata e

odiata, che prima l’ha abbandonata per emigrare e ora le impone la

durezza del lavoro in fabbrica, che spezza i sogni e rende difficile

ridare senso e speranza alla propria esistenza. Ostinata e ribelle, Lina

conquista poco per volta, attraverso incontri umani diversi e

un’esperienza associativa, una nuova sicurezza, anche nel rapporto con

gli uomini, che le fa vivere una stravagante ma durevole storia d’amore.

È già madre e moglie quando torna in Italia. Ma proprio a questo punto

scopre che ci si può sentire stranieri anche nel proprio paese, e che la

determinazione a trovare la propria strada è un percorso lungo e

impervio, nel lavoro, nella famiglia e nel rapporto con se stessa.

Chiara Ingrao ci racconta la Sicilia, la Germania e Roma, mescolando i

linguaggi e i tempi della vita, che ritrova una compiutezza nella sua

linea spezzata: perché Lina resta siciliana, ma continua a portare

dentro di sé l’eco di altre voci e altri mondi. Come le dice l’amica

peruviana Rosario: «Non sono gli altri a trattarmi da straniera: sono io

che ho attraversato troppi luoghi e troppe tribù, per poter scegliere

di appartenere a una sola».

Fabrizia Lanza, Tenerumi, Manni Editori – proposto da Cesare Milanese;

«Con Tenerumi di Fabrizia Lanza, il genere letterario

dell’autobiografia ha un suon testo esemplare: come narrazione di sé e

delle cose, come riflessione ragionata su di esse e come documento della

realtà effettiva. È un libro, questo, tutto da materia da saga: quella

personale dell’autrice, dovuta allo status della sua famiglia nella

storia profonda della Sicilia (in realtà più famiglie: Lanza, Mazzarino,

Tasca, Lampedusa – sì proprio quella dell’autore del Gattopardo…);

e la saga del continente Sicilia nel suo insieme senza distinzione di

classe o di censo intorno alla più primordiale delle simbiosi, quella

della condivisione della cultura del cibo come alimento d’identità di

tale insieme, sedimentata nel corso della storia. Limpido nella

scrittura, semplice nella composizione, lineare nella trattazione,

questo Tenerumi ha in sé tre cose che lo qualificano: il bello

della scrittura, l’autentico della realtà, il buono del cibo; con tre

fini conseguenti: il piacere del cibo, il piacere del vivere e il

piacere del testo. L’autrice stessa qualifica tutto ciò come dimensione

dell’eros. Non ci sono ricette di cucina in questo libro, ma solo

descrizione dei cibi per i loro sapori, per i loro aspetti e per i loro

effetti, esteriori ed interiori: godurie del corpo e beatitudini dello

spirito. Va precisato che l’effetto di potenza, da espressione

letteraria, è ottenuto soprattutto dalla pura e semplice elencazione dei

nomi dei piatti, delle vivande e delle portate, che irradiano una

suggestione immediata da trascinamento nella meraviglia e nello stato da

stupore, che sa più di magia che di gastronomia. Difatti, Jung alla

mano, è evidente che il lavorio di cucina equivale a un cerimoniale

alchemico da processo d’individuazione del sé, dove la pentola funziona

da atanòr. Certo, non manca anche il versante freudiano, in quel

rapporto da intrico problematico e affettivo da romanzo di formazione e

di trasmissione di una Kultur e di un ethos, il culto-cultura

della cucina di tradizione, che l’autrice, storica dell’arte, pittrice,

dall’imprinting cosmopolitico, apprende dalla madre Anna e costei a sua

volta da sua madre e da tutto il genus delle famiglie unite dalla

stesso ceppo: problematica da manuale psicoanalitico, che costituisce

l’aspetto della saga di famiglia. Aspetto che l’autrice gestisce

alternando il mestolo con la penna, strumenti che esperienzialmente,

oltre che culturalmente si equivalgono: tanto da auto-convincere se

stessa a farsi “maestra di pensiero” come imprenditrice di una Scuola di

cucina, dedicata alla cucina di tradizione antica, però con l’intento,

da portata epica, si può dire, di preservarla anche in futuro

suggerendola e perciò inserendola nelle “ingredienze” della futuribile e

superscientifica cucina molecolare. Il futuro potrà avere così un

“sapore” antico?»

Oreste Lo Pomo, Malanni di stagione, Cairo Editore – proposto da Maria Cristina Donnarumma;

«Oreste Lo Pomo nel suo romanzo Malanni di stagione con ironia e

amarezza tratta il tema della malagiustizia attraverso una storia di

ordinaria ingiustizia che vuole dare voce ai tanti uomini comuni

dimenticati negli archivi dei tribunali. Il protagonista, Davide,

giornalista di cronaca giudiziaria, entusiasta del suo lavoro, viene

sconvolto nella sua piatta quotidianità, fatta di lavoro e famiglia, da

una notizia che lo coinvolge molto da vicino, infatti ii suo amico

Marco, giovane funzionario comunale, un uomo come tanti, si sarebbe

lasciato corrompere da un imprenditore per cui è finito

inconsapevolmente nelle spire della giustizia e della burocrazia. Davide

e Marco sono amici dalle elementari, le loro mogli sono diventate molto

amiche e le loro bambine, coetanee, frequentano lo stesso asilo. Marco è

un’esca nelle mani dei PM che puntano a bersagli molto più grossi e per

raggiungerli rigirano tra le mani l’ esistenza altrui. La vicenda si

svolge in una città di provincia, una come tante, con i suoi pregi e i

suoi difetti, i suoi riti, le sue consuetudini ed anche i suoi

pregiudizi, in cui le notizie rimbalzano dal bar al giornale locale, la

gente mormora, le voci corrono e ognuno si sente in diritto di

pronunciare la propria sentenza. Per Davide non è facile gestire la

situazione e non sa come aiutare il suo amico, da cronista giudiziario

di casi re ha visti tanti ma sempre con un certo distacco, ora per la

prima volta vede tutto con occhi nuovi, anche perché il Direttore del

giornale, pusillanime e servo del potere, tiene lontano Davide dalla

vicenda sapendolo troppo coinvolto e immaginando che cercherà la verità

ad ogni costo, andando anche contro la Magistratura e i poteri forti. Un

romanzo spietato nel rievocare il dramma delle manette, usate con

troppa disinvoltura e spietato anche nel sottovalutare il dolore

inespresso di Davide. È insomma un romanzo amaro, soprattutto nella

considerazione che la vicenda è tanto ordinaria quanto quotidiana,

infatti potrebbe riguardare chiunque.»

Gordiano Lupi e Cristina De Vita, Sogni e altiforni. Piombino-Trani senza ritorno, Acar Edizioni – proposto da Paolo Ruffilli;

«Un’epoca industriale tramontata fa da sfondo alle storie parallele del

romanzo che Gordiano Lupi ha scritto a quattro mani con Cristina de

Vita, Sogni e Altiforni, e che porta un sottotitolo significativo: Piombino-Trani senza ritorno.

Il romanzo in realtà si può considerare una storia unica che ha due

punti di vista, per molti aspetti tali da combaciare. Il doppio

racconto, intenso e coinvolgente nella sua dimensione elegiaca, è un

recupero del tempo passato con i suoi ricordi, con le sue promesse e con

i suoi sogni, con le sue attese e illusioni poi andate perdute ma con

una carica che, nonostante il bilancio negativo del presente, continua

ad alimentare le ragioni della vita. Nella consapevolezza che il passato

siamo noi e che è per noi vitale il vivere con i ricordi, non di

ricordi.»

Leonardo Malaguti, Dopo il diluvio, Exòrma Edizioni – proposto da Letizia Tortello;

«La strada, d’altro canto, era ben più ostile del bosco». E come non

pensarci: chi è davvero la selva oscura e misteriosa, se non noi? Le

insidie feroci si annidano lì, nello spazio abitato costruito dall’uomo,

nella più piccola polis che ha il nemico alle spalle, ma anziché

combatterlo compatta, si perde nelle miserie di una convivenza civile

deteriorata. «Ben venga il caos, poiché l’ordine non ha funzionato»,

diceva Karl Krauss. E allora eccoci, tutti spettatori della vita di un

paese incastrato in una conca sommersa dall’acqua, reduce da un

insolito, buffo diluvio. Dove i protagonisti sono fatti di un’umanità

esasperata, e tirano avanti impermeabili alle calamità, alla carestia,

all’isolamento, come marionette in un carillon. Siamo in una modernità

senza tempo, da qualche parte nella Mitteleuropa di inizio ‘900, con le

armi da fuoco, le sigarette, il furgoncino del latte, il sindaco, gli

assessori e il consiglio comunale. Ci sono il pastore, il rabbino, il

soldato, ci sono le donne forti come Lisetska o la giovane Nana, e un

omicidio. Il villaggio sperduto è una pozza melmosa: c’è qualcosa che

ottura la valvola del canale di scolo. Siamo al tempo stesso in un

oscuro Medioevo, in cui la cattiveria e i vizi hanno le pallottole

spuntate e sono diventate abitudine. I cuori sono rattrappiti dal freddo

e dalle scomodità. Dopo il diluvio di Leonardo Malaguti è un

quadro di Bosch in cui Orson Welles ha dato vita ai protagonisti. Con

una scrittura incredibilmente matura, questo autore 26enne, che ha

composto su carta le prime scene della sua opera d’esordio, porta il

lettore in uno spassoso mondo lontano, ma neanche troppo. I personaggi

grotteschi tengono compagnia ad ogni pagina, chiusi nelle loro sciagure,

e meritano invero uno sguardo più profondo, che ha i tratti accennati

di una fulminante critica al nostro tempo. Come in un gioco con i

mattoncini Lego, l’autore fa travalicare i registri, in una continua

sorpresa: la comicità antica e il giallo, il romanzo apocalittico, la

tragedia che diventa farsa. Tutto si tiene, ma bando ai moralismi.

Malaguti di mestiere fa anche il regista, di teatro e cortometraggi. In Dopo il diluvio

sono evidenti il ritmo e la potenza espressiva del cinema. Un vero

spasso da cronache dalla fine del mondo, o per nostra fortuna poco

prima.»

Marina Mander, L’età straniera, Marsilio – proposto da Benedetta Tobagi;

«Perché leggiamo romanzi? Come antidoto alla solitudine esistenziale,

per trovare, nelle pagine, noi stessi; per poterci riconoscere, trovare

parole per la nostra ombra, per sentimenti così sottili da non avere

nome, o una ferita segreta, diranno alcuni. Per vivere «vite che non

sono la mia», incontrare l’alterità totale, estendere l’empatia oltre i

confini dei territori a noi familiari, diranno altri. Più spesso, tutt’e

due le cose. Il primo elemento di grande fascino de L’età straniera

di Marina Mander sta nel fatto di consentirci entrambe le esperienze,

trascinandoci – sospesi, incerti – nella penombra di uno spazio

liminale, nella schiuma tra terraferma e mare, come nell’immagine di

copertina. Perché il protagonista, Leo, è un adolescente: età di

metamorfosi e di estremi, in cui ciascuno è straniero a se stesso come

mai, prima e dopo, nella vita. Marina Mander ci mostra il mondo

attraverso il suo sguardo, che penetra la realtà come un coltello e ha

la cruda verità del sole meridiano, o delle luci al neon (che lui odia,

per le tragedie di cui sono state mute testimoni), uno sguardo

invecchiato dal precoce disincanto – ma senz’ombra di cinismo – e

insieme fresco, persino ingenuo, nei mille dubbi di chi si affaccia alla

vita. Uno sguardo che prende vita, sulla pagina, in una voce

sorprendente, caleidoscopica, sempre ironica e dissacrante. La

quotidianità di Leo per certi versi è molto normale (per quanto si possa

parlare di “normalità”, tra le mille contraddizioni del presente): vive

con la madre e il compagno di lei – tassista e tanguero – nella Milano

dei primi anni Duemila, in un quartiere medio, fa il liceo classico

(dove brilla, anche se studia poco), si fa qualche canna (e racimola

qualche soldo vendendo l’erba agli amici), ha una passione per Kurt

Cobain ed è ossessionato dal pensiero di non aver ancora mai fatto

sesso. Ma questa patina sottile si lacera a ogni piè sospinto

nell’attrito con la verità abnorme, incommensurabile che giace sotto la

superficie: il padre, molto amato, di Leo, un matematico geniale che

era, semplicemente, troppo per la vita, si è suicidato

affogandosi in mare. Ed ecco che, come il velo della realtà, la

tessitura pulsante del racconto, tra sequenze lente e busche ellissi in

accelerazione, si spezza, interrotta – invasa – dal teatro interiore dei

suoi incubi in cui si celebra un assurdo processo permanente (un po’

Kafka, un po’ Lewis Carrol, per l’umorismo surreale), e Mander mostra

grande acume psicologico e delicatezza nel trovare parole per il mondo

interiore del trauma, per ciò che accade nelle anime travolte troppo

presto dall’incommensurabile, divorate da un senso di colpa senza fondo –

perché non ha fondamento. Per colmare il vuoto in ogni senso possibile,

nel moto perpetuo di un iperattivismo pieno di buone intenzioni con cui

sembra costantemente impegnata ad allontanare il dolore, la madre di

Leo, dopo un periodo di volontariato con i prostituti minorenni che si

vendono al Mercato ortofrutticolo e nella “fossa” vicino al parco

Sempione, decide di prendere in casa uno di loro, Florin, un ragazzo

rumeno della stessa età di Leo. Florin è brutto, magrissimo, non parla

italiano, non si capisce mai cosa pensi (per questo Leo lo ribattezza

Iwazuru, la terza delle tre scimmiette dell’antico adagio «Non vedere il

male, non sentirlo, non parlarne»), pur avendo una sua speciale

delicatezza: è l’alterità assoluta che irrompe, imprevista, nella

quotidianità di Leo e, attraverso lui, nella nostra. Non c’è nulla di

scontato nel modo in cui il giovane io narrante scruta il nuovo

arrivato, lo detesta, talvolta imprevedibilmente lo invidia (il che, con

semplicità disarmante, fa ricordare quanto l’ostilità verso il diverso

sia spesso la schiuma sporca che monta sopra fragilità e frustrazioni),

si fa intenerire e ne resta continuamente sorpreso, durante i loro

vagabondaggi a casaccio nei luoghi marginali della città. Florin diventa

sempre più la cartina di tornasole che mette a nudo le ipocrisie del

mondo adulto, mentre, per gradi, qualcosa in Leo cambia. Si sblocca. Con

umorismo, scansando i luoghi comuni con la grazia (apparentemente)

casuale di un gatto, l’Età straniera regala uno sguardo diverso

su come sia possibile incontrarsi con ogni tipo di “straniero”, forse

soprattutto con quello (il più spaventoso, repellente, inquietante di

tutti) nascosto dentro di noi.»

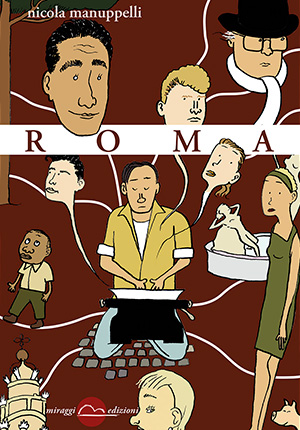

Nicola Manuppelli, Roma, Miraggi Edizioni – proposto da Filippo La Porta;

«Roma di Nicola Manuppelli è un romanzo che sta a Roma come la

perla incollata all’ostrica. Riunisce Verdone (che l’ha molto amato) e

Sorrentino, Fellini, Scola e Flaiano. Nel 1970 l’apprendista giornalista

Tommaso, dopo la bomba di Piazza Fontana, sceglie di trasferirsi a Roma

per ricominciare daccapo. Roma si distende davanti a lui: vitalista e

funerea, sguaiata e tollerante, cialtrona e monumentale. E c’è la

stregante saggezza di una città-palude, dove si sa che tutti, ma proprio

tutti “so’ stati morti prima d’esse vivi” (Belli, ragionando sul fatto

che la nostra testa contiene un teschio). Una topografia minuziosa e

affettiva: luoghi, ruderi, cinema d’antan, trattorie, palazzi, locali

jazz… E poi una galleria brulicante di personaggi che entrano ed escono

dalla mitologia urbana. Proprio nel mondo un po’ reale e un po’ onirico

di Cinecittà Tommaso inizia ad occuparsi di gossip in compagnia delle

ombre di personaggi leggendari un po’ straniati (Burt Lancaster, Gregory

Peck…), nel fascino dei set cinematografici, attraverso le conoscenze

artistiche e personali che lo segneranno a vita. Manuppelli ha voluto

usare fin dall’inizio una bugia, una falsa citazione, per raccontare in

modo veridico la città bugiarda. Il suo naturalismo visionario è forse

l’unica lingua per raccontare una Roma eternamente franante.»

Eleonora Marangoni, Lux, Neri Pozza – proposto da Sandra Petrignani;

«Questo romanzo di Eleonora Marangoni è pieno di cose inaspettate. Tu ti

dici: ah, ecco, l’autrice ricorre al tema classico dell’isola lontana

dove si ritrova un gruppo mal assortito di persone e pensi che

succederanno fatti prevedibili. Invece no. Il topos è evocato da lei

giusto per posizionarsi nella grande corrente della letteratura (e ne

senti spesso le antiche risonanze), ma poi ti spinge verso un viaggio

inatteso, dove si assiste soprattutto al gioco altalenante delle

relazioni, si simpatizza con questo o quel personaggio, e si finisce con

l’abbeverarsi a una fonte di acqua minerale – centrale nella storia –

soltanto perché affascinati dall’etichetta sulle bottiglie che la

narratrice ci descrive. Marangoni conosce l’arte finissima di rendere

reale l’immaginario, riesce a farti credere nella presenza di una nuvola

in salotto più che nella forza dei sentimenti che legano un certo uomo a

una certa donna. Insomma come di ogni libro complesso, non è facile

parlare di Lux: è stravagante, allegro e malinconico, sapiente e

leggero. C’è dentro una voce sferzante, ironica, saggia, che si muove

sul solido terreno di radici letterarie comuni per proiettarsi in un

oltre giovanissimo e carico di futuro.»

Cristina Marconi, Città irreale, Ponte alle Grazie – proposto da Masolino d’Amico;

«È il debutto nella narrativa di una giovane che si è già mesa in luce

come giornalista, soprattutto con le sue corrispondenze da Londra, e

questo libro è particolarmente interessante proprio per la sua

ambientazione nella città-mito delle aspirazioni di tanti Rastignac dei

nostri giorni alla ricerca dell’Eldorado. Dopo essere stata swinging

negli anni sessanta, con i Beatles e Carnaby Street, Londra tornò ad

essere un polo di attrazione negli anni novanta e duemila, quando

nell’epoca post-Thatcher diventò una delle capitali della finanza

mondiale. Da allora questo luogo dalle mille opportunità attira da tutto

il mondo emigranti di ogni tipo, e la narrativa si è spesso occupata

delle loro vicissitudini, in particolare puntando su quelli provenienti

dal cosiddetto terzo mondo. Meno frequente il trattamento di un caso

come quello della protagonista di Città irreale, che proviene da

una fascia socialmente più elevata, quella (non meno numerosa) dei

professionisti qualificati che semplicemente non trovano in patria

occasioni di lavoro all’altezza della loro preparazione. La Alina di

Cristina Marconi si vede quasi costretta a lasciare la sua Roma, nella

quale peraltro si trova benissimo (ma dove suo fratello sta per perdere

il suo impiego) per misurarsi in un contesto del tutto nuovo, che

affronta con coraggio e con curiosità. La sua storia è quella di una

formazione anche sentimentale, che dura alcuni anni e che viene

raccontata a capitoli alterni, dalla voce della stessa Alina e da quella

di un altro narrante che in terza persona ripercorre le vicende

precedenti di altri personaggi il cui destino si mescolerà al suo.

Mantengono vivo l’interesse nelle tappe di questa formazione gli

incontri con esponenti della fauna internazionale che agisce nella città

non poi tanto irreale del titolo, sempre descritti con un occhio

attento a molti particolari rivelatori e con una prosa autorevole, da

scrittore in pieno controllo del suo strumento espressivo.»

Titti Marrone, La donna capovolta, Iacobellieditore – proposto da Marina Zancan;

«Eleonora, cinquantotto anni, donna emancipata e colta – insegna

filosofia all’università, attenta alle prospettive degli studi di genere

– ha una figlia, Laura, che studia all’estero, e un marito, Paolo,

sullo sfondo della sua vita quotidiana. Alina, moldava (ma da dieci anni

in Italia come badante), a sua volta emancipata e colta – laureata in

ingegneria elettronica e appassionata di letteratura (Dante in

particolare, suo maestro per l’apprendimento della lingua italiana) – ha

anch’essa un figlio Misha che studia a Barcellona e un marito sullo

sfondo della sua terra d’origine. Tra Eleonora ed Alina – che nel

romanzo di Titti Marrone raccontano in prima persona i riflessi

interiori delle proprie esperienze quotidiane – si dispone la figura di

Erminia, donna anziana affetta da una malattia degenerativa, madre di

Eleonora, affidata alle cure di Alina, la badante. La sua vicenda –

narrata in terza persona in brevi capitoli intitolati Loro – si dispone

dunque all’interno del rapporto complesso e sempre più conflittuale tra

Eleonora ed Alina, ognuna proiettata nel proprio ruolo, la padrona e la

badante, una diversità che a tratti sembra tutelarle dalla conoscenza

profonda di sé. Nell’intreccio delle voci e dei punti di vista emerge un

racconto lieve e insieme profondo, ironico e a tratti tragico che

racconta, oltre ai temi della vecchiaia, le difficoltà che emergono in

ogni processo di integrazione sociale. »

Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi – proposto da Sandro Veronesi;

«Ci sono romanzi che sembrano provenire dal futuro. Romanzi che sembrano

ritornare a noi, qui e oggi, da un tempo nel quale finalmente molti

problemi sono stati risolti, cioè ricondotti alla propria perduta,

primordiale naturalezza. Di questi romanzi si usa dire che “fanno

epoca”. Fedeltà di Marco Missiroli è uno di essi, e il nodo che

vi viene sciolto, nella scrittura soda e però anche fluida e lucente,

nei personaggi perfettamente definiti e però anche nella formidabile

trazione generata dalla loro dissolvenza l’uno nell’altro, è quello del

dolore: è energia vitale, il dolore, null’altro che energia vitale, e la

specie umana è concepita per trasmetterselo. Nelle sue pagine risieda

la risposta che solo la letteratura poteva dare allo stupore espresso da

Freud dinanzi all’incapacità della libido di separarsi dai suoi

oggetti, «uno di quei fenomeni che non si possono spiegare ma ai quali

si riconducono altre cose oscure». Il guaio non è soffrire, il guaio è

farlo nel modo sbagliato. La sofferenza in questo romanzo è come la

miseria in Céline: è liberatoria, viene voglia di viverla.»

Delia Morea, Romanzo in bianco e nero, Avagliano Editore – proposto da Diego Guida;

«Una scrittura fluida, a tratti cronachistica, dai contenuti profondi,

ricordando le sceneggiature di una grande stagione del cinema italiano,

Delia Morea racconta una storia di amore e amicizia, vita e morte,

all’ombra della grande Storia d’Italia. La vicenda si svolge a Roma nel

ventennio fascista scandito dalle leggi razziali e negli anni ‘70 del

Novecento: delusioni, dolorose separazioni, assenze, scomparse. Il libro

è anche un sentito omaggio al cinema italiano, ad alcuni dei suoi

maestri.»

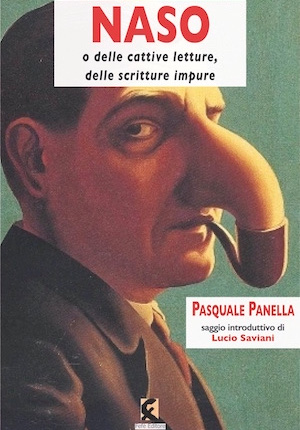

Pasquale Panella, Naso, Fefè Editore – proposto da Giuseppe Antonelli;

«C’era una volta, e un po’ per tutti, la possibilità di essere assenti».

Il naso da Gogol agli arzigogoli di una lingua che si annulla in una

favolosa affabulazione: parole meravigliose, senza capo né coda: solo

naso. Perché in questo teatro dei sensi il senso non ha più significato.

È la lingua – il significante – a dominare l’ostentata assenza delle

cose, che hanno di noi di sentimento. Il teatro è olfatto di parole e di

tempo, perduto e perdurante. E alle parole dice: «non entrate in

tentazione di significare», abbiate il coraggio di riempire d’illusioni

pagine degne d’un illusionista. Solo così si arriverà dritti al cuore.

«Dire le cose fa più paura delle cose stesse.»

Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo – proposto da Luca Doninelli;

«Le ragioni per cui mi sono deciso a questo passo, per me non abituale, sono sostanzialmente due.

La prima è che Il gioco di Santa Oca è un libro molto bello e singolare, capace di offrire al lettore sia una storia esemplare, che celebra (come sempre fa, sopra o sottotraccia, la grande narrativa) la forza e la bellezza delle nostre esistenze individuali, l’inarrestabile energia che nasce dal nostro bisogno – spesso soffocato da mille Persuasori più o meno occulti – di essere i protagonisti della nostra vita, di non delegare a nessuno il nostro pensiero e la nostra presenza su questa terra; e insieme celebra la Memoria come grande alleata di questa necessità elementare. «Tutto cospira a tacere di noi» diceva Rilke nelle Elegie duinesi, ed è proprio così: si chiami clero, si chiamino social media, si chiami pensiero unico, si chiami identitarismo, c’è sempre qualcosa o qualcuno che vuole pensare al nostro posto. Il gioco di Santa Oca è un inno alla libertà di tutti colori che Vaclav Havel chiamava «i senza potere». La seconda ragione sta nella lingua con la quale Pariani «mima» il mondo (siamo nel Seicento lombardo) che ci racconta: una lingua folle e visionaria, spesso esilarante, che coraggiosamente mescola codici diversi, una lingua dell’ignoranza incapace di nascondere le proprie perfidie e porta alla luce dialetto, ecclesiale, lingua giuridica, germanismi, ispanismi, francesismi con buffi ammiccamenti ad espressioni che sono, viceversa, del nostro tempo. Che è, poi, l’essenza – affermata fin dal tempo del Porta e poi giù, con Gadda, Testori, il Fo di Mistero buffo, Pagliarani e non cancellata ma solo nascosta in filigrana perfino dal Manzoni – della lingua lombarda, che tutto è tranne che gelosamente identitaria. Il nostro splendido nord è tale perché da sempre spalancato a ogni vento, grazie alle «mal vietate Alpi», e non ha mai sopportato di autodefinirsi in confini culturali ristretti. Siamo insieme romani, cristiani, barbari e illuministi, fedeli perché eretici, eretici perché fedeli. Laura Pariani entra in questa scia con la brillantezza di cui solo chi è straniero al mondo è capace. E tale è Laura Pariani, per la quale mi permetto aggiungere una terza, personalissima motivazione. Questa eccellente scrittrice non ha ricevuto dalla cultura italiana nella misura in cui ha dato, sempre con generosità e senza fare calcoli (vizio che viceversa opprime molte menti brillanti del nostro Paese). Sarebbe giusto, a mio parere, restituirle qualcosa nella forma di un riconoscimento che merita abbondantemente.»

La prima è che Il gioco di Santa Oca è un libro molto bello e singolare, capace di offrire al lettore sia una storia esemplare, che celebra (come sempre fa, sopra o sottotraccia, la grande narrativa) la forza e la bellezza delle nostre esistenze individuali, l’inarrestabile energia che nasce dal nostro bisogno – spesso soffocato da mille Persuasori più o meno occulti – di essere i protagonisti della nostra vita, di non delegare a nessuno il nostro pensiero e la nostra presenza su questa terra; e insieme celebra la Memoria come grande alleata di questa necessità elementare. «Tutto cospira a tacere di noi» diceva Rilke nelle Elegie duinesi, ed è proprio così: si chiami clero, si chiamino social media, si chiami pensiero unico, si chiami identitarismo, c’è sempre qualcosa o qualcuno che vuole pensare al nostro posto. Il gioco di Santa Oca è un inno alla libertà di tutti colori che Vaclav Havel chiamava «i senza potere». La seconda ragione sta nella lingua con la quale Pariani «mima» il mondo (siamo nel Seicento lombardo) che ci racconta: una lingua folle e visionaria, spesso esilarante, che coraggiosamente mescola codici diversi, una lingua dell’ignoranza incapace di nascondere le proprie perfidie e porta alla luce dialetto, ecclesiale, lingua giuridica, germanismi, ispanismi, francesismi con buffi ammiccamenti ad espressioni che sono, viceversa, del nostro tempo. Che è, poi, l’essenza – affermata fin dal tempo del Porta e poi giù, con Gadda, Testori, il Fo di Mistero buffo, Pagliarani e non cancellata ma solo nascosta in filigrana perfino dal Manzoni – della lingua lombarda, che tutto è tranne che gelosamente identitaria. Il nostro splendido nord è tale perché da sempre spalancato a ogni vento, grazie alle «mal vietate Alpi», e non ha mai sopportato di autodefinirsi in confini culturali ristretti. Siamo insieme romani, cristiani, barbari e illuministi, fedeli perché eretici, eretici perché fedeli. Laura Pariani entra in questa scia con la brillantezza di cui solo chi è straniero al mondo è capace. E tale è Laura Pariani, per la quale mi permetto aggiungere una terza, personalissima motivazione. Questa eccellente scrittrice non ha ricevuto dalla cultura italiana nella misura in cui ha dato, sempre con generosità e senza fare calcoli (vizio che viceversa opprime molte menti brillanti del nostro Paese). Sarebbe giusto, a mio parere, restituirle qualcosa nella forma di un riconoscimento che merita abbondantemente.»

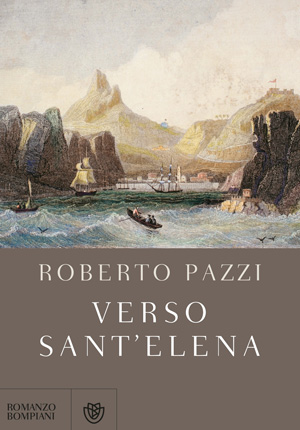

Roberto Pazzi, Verso Sant’Elena, Bompiani – proposto da Roberto Barbolini;

«Richiamandosi idealmente al suo folgorante esordio narrativo con Cercando l’imperatore, epica rievocazione degli ultimi giorni dello zar Nicola II, Pazzi focalizza qui il suo sguardo affabulante su un altro imperatore nel momento del declino: Napoleone prigioniero degli Inglesi sulla nave in rotta per Sant’Elena. E lo fa in maniera magistrale, mescolando romanzo storico e diario intimo, memento mori e fantasmagoria narrativa, con grande lucidità intellettuale e visionaria capacità di rivisitare momenti e figure della Storia. Nel tedio e nei malanni del viaggio, Napoleone rivive memorie e fantasmi della sua vita inimitabile: da Maria Luisa d’Austria a Metternich, da Talleyrand a maman Letizia Ramolino, da Paolina Borghese a papa Pio VII, una ridda di illustri ectoplasmi bussa alla porta della sua cabina. Sono figure nate dal ricordo, che come personaggi sfuggiti al loro autore via via prendono corpo e si trasformano in interlocutori in carne e ossa, rubandosi a vicenda il testimone in un’appassionata staffetta narrativa. «Non era finita, lui non credeva a quell’epilogo della sua storia, dopo Waterloo. Qualcosa di inaspettato sarebbe sopraggiunto»: nel condottiero sconfitto non si è spenta la sete di romanzesco che, giovanissimo, l’aveva spinto a tentare la strada delle lettere con il romanzo Clisson et Eugénie . E qui Pazzi ha l’intuizione davvero felice di resuscitare da quelle pagine giovanili il personaggio di Eugénie, come a dirci che la verità della letteratura sopravanza i clangori della Storia, dandocene la chiave di lettura più autentica e profonda. Eugénie che scrive sul quaderno di bordo è insieme l’appassionata deuteragonista di Napoleone scrittore mancato, e la controfigura narrativa dell’autore di Verso Sant’Elena. Nella Nuova enciclopedia Alberto Savinio osserva che «Napoleone diventò quello che tutti sanno, ma non riuscì a diventare quello che nel suo intimo desiderava: un letterato». Roberto Pazzi trasforma questo spunto in una profusa celebrazione di quell’indispensabile effetto-Sheherazade che fa della necessità di scrivere una questione di vita o di morte. Se neppure Napoleone riuscì a padroneggiare la Storia – è la sua riuscita scommessa – un vero scrittore può invece reinventarsi continuamente il destino padroneggiando una storia.»

Silvio Perrella, Io ho paura, Neri Pozza – proposto da Giorgio Amitrano;

«Io ho paura mostra la capacità dell’autore di esprimere e

analizzare un sentimento universale e connaturato all’uomo attraverso un

approccio personale e unico. Il suo punto di vista è quello di un

intellettuale che usa gli strumenti del pensiero e della cultura

nell’impossibile tentativo di controllare l’ignoto. La paura evocata da

Perrella è fisica e metafisica: emerge dai flutti del mare durante una

nuotata, si annida nel buio che si profila all’improvviso minacciando di

ingoiare l’esistente, o scaturisce da una minaccia alla propria

integrità fisica. Ma esiste anche una paura fabbricata artificialmente,

«globalizzata e pulviscolare», capace di esercitare una dittatura su

grande scala. Per Perrella la paura può essere analizzata, narrata ma

mai definitivamente esorcizzata perché elemento fondante della

sensibilità. La bellezza e il nitore della scrittura di Perrella nascono

anche dal misurarsi con la paura, che influenza e modella il suo

sentire. Il libro attinge con libertà e sapienza alle forme del romanzo e

del saggio senza optare per un genere in particolare, ma appartiene

chiaramente a una dimensione narrativa il cui tessuto poroso è capace di

assorbire citazioni letterarie, osservazioni critiche, riferimenti

artistici senza che essi interrompano mai il fluire di un racconto

raffinato e perturbante.»

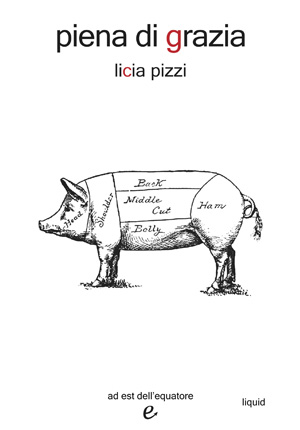

Licia Pizzi, Piena di grazia, ad est dell’equatore – proposto da Francesco Durante;

«Si tratta di un breve, tesissimo racconto ambientato nelle profondità

di una remota campagna meridionale, al limitare di boschi infestati da